Bild 1, Ambassador

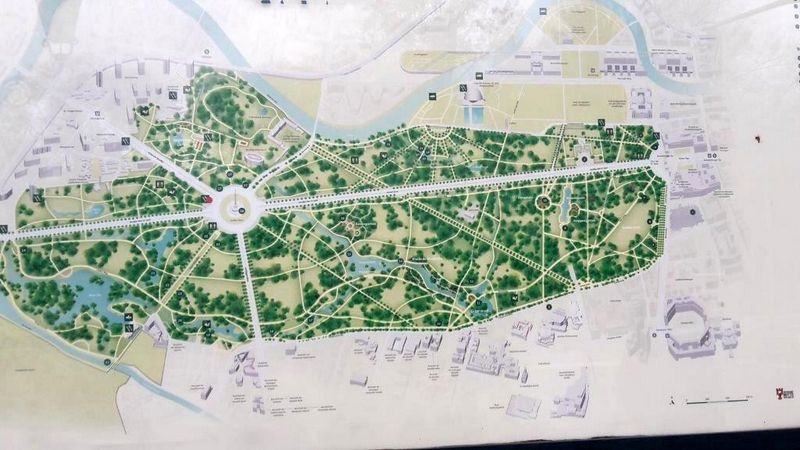

Bild 2, Tiergartenplan

Bild 3, Landwehrkanal

Bild 5, Fuchsjagd

Link:

Bild 6 Fuchsjagd 1945

Bild 7, Siegessäule

Bild 8, Bismarck

Bild 9, Teehaus im Tiergarten

Link:

Bild 11a, Friedrich kaputt

Link:

Bild 11b, Bauer vor der Siegessäule

Bild 13, Berliner Spiegelungen

Bild 14, Berliner Spiegelungen

Link:

Bild 15, Berliner vorm Reichstag 1948

Bild 22, Reichstag

Bild 27, Reichstag

Bild 28, Reichstag

Bild 29, Reichstag

Bild 32, Reichstag

Bild 39, Reichstag

Bild 40, Spreeufer

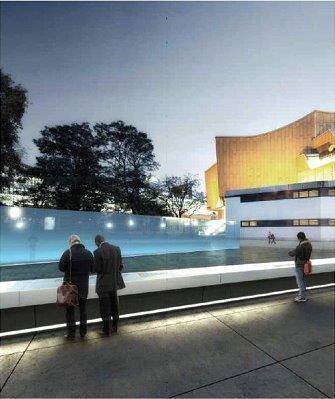

Bild 41, Berlin-Pavillon

Bild 42, Tiergarten und Reichstag

Bild 43, Sinti- und Roma-Denkmal

Link:

Bild 44, Brandenburger Tor 1764

Bild 45, Brandenburger Tor

Bild 46, Holocaust-Mahnmal

Bild 48, Holocaust-Mahnmal

Bild 49, Homosexuellen-Mahnmal

Bild 50, Mahnmal für T4-Opfer

Bild 51, Stauffenberg-Gedenkstätte

Bild 53, Hotel Berlin

Bild 54, Hotel Berlin

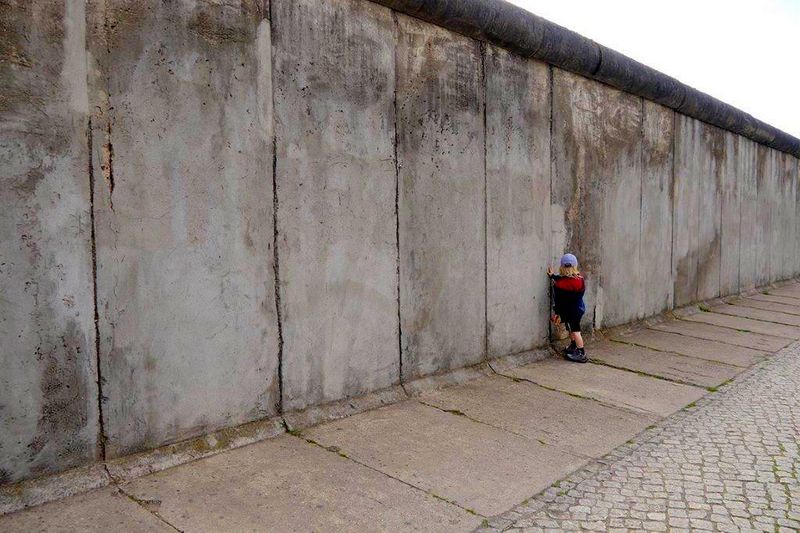

Bild 55, Berliner Mauer

Bild 56, Sprengung der Versöhnungskirche 1985

Bild 57, Glocken der alten Versöhnungskirche

Bild 59, Undurchdringlichkeit der Mauer

Bild 60, Grenzsituation an der Bernauer

Bild 61, erlebbare Mauergeschichte (Grenze u. Öffnung)

Bild 67, Wassertaxi vor Schlüters Zeughaus

Bild 68, Nikolaiviertel

Bild 69, St. Georg

Bild 70, Kurfürstenhaus im Nikolaiviertel

Bild 71, Alte Nationalgalerie

Bild 72, Weidendammer Bruecke

Bild 73, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus

Bild 74, Brücke über die Spree

Bild 75, Kanzleramt

Bild 76, Bode-Museum

Bild 77, Schlossbrücke

Bild 80, Applaus für Andras Schiff

Bild 81, Skulptur Berlin

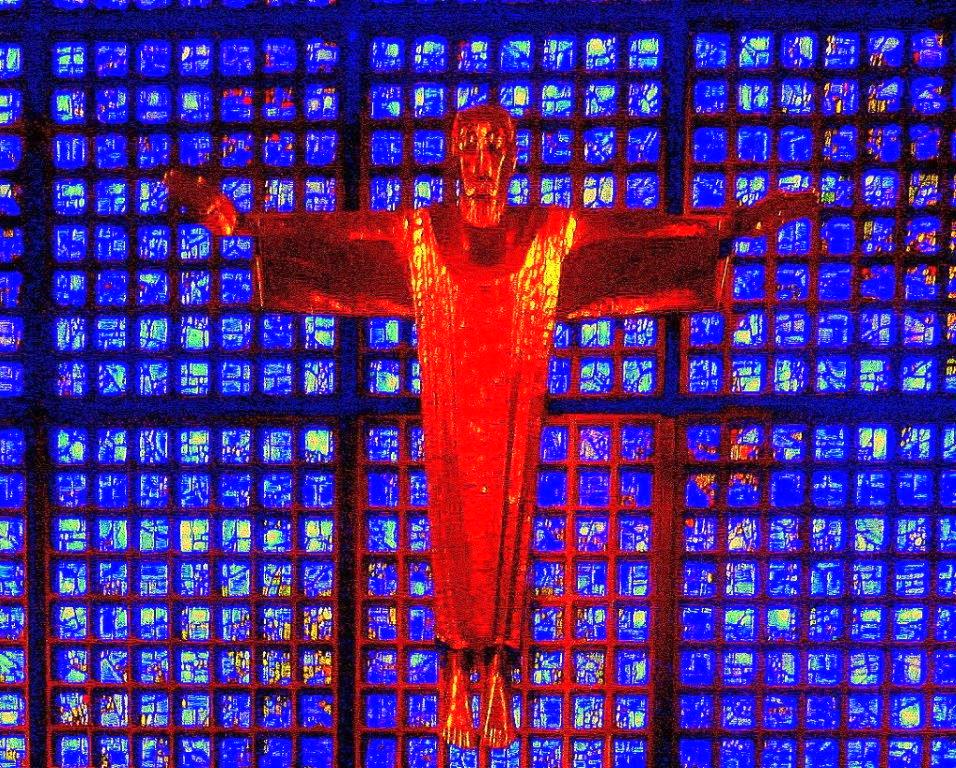

Bild 82, in der Gedächtniskirche

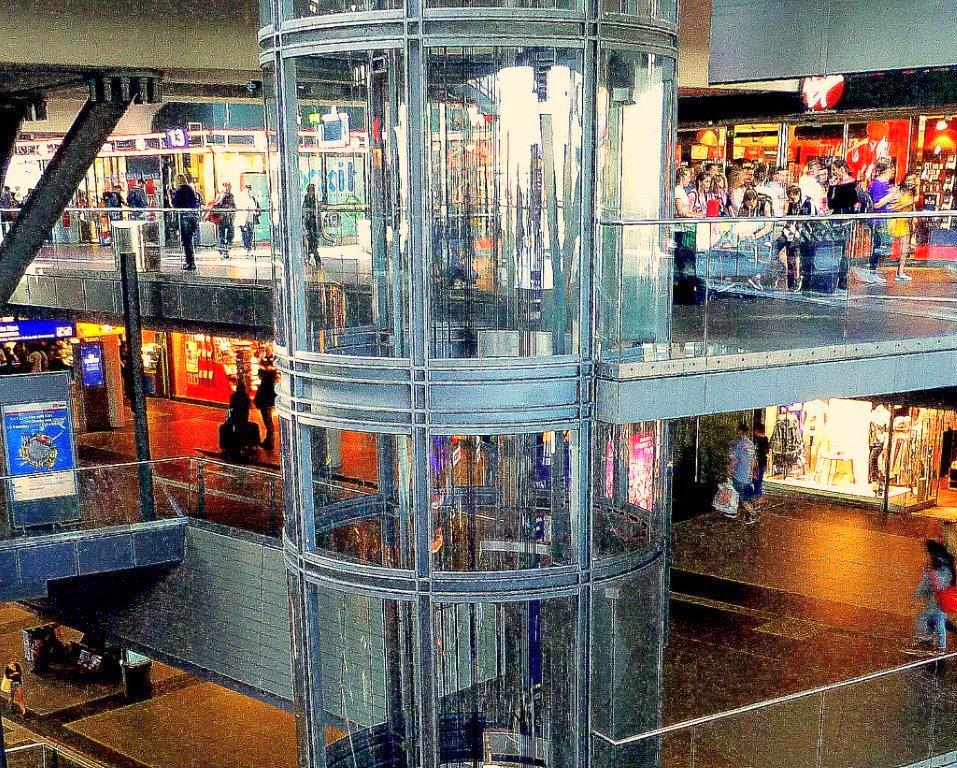

Bild 83, im Europacenter

Bild 84, Skulptur Pyramide

Bild 85, Skulptur Beton-Cadillac

Bild 86, Marquis Posa heute

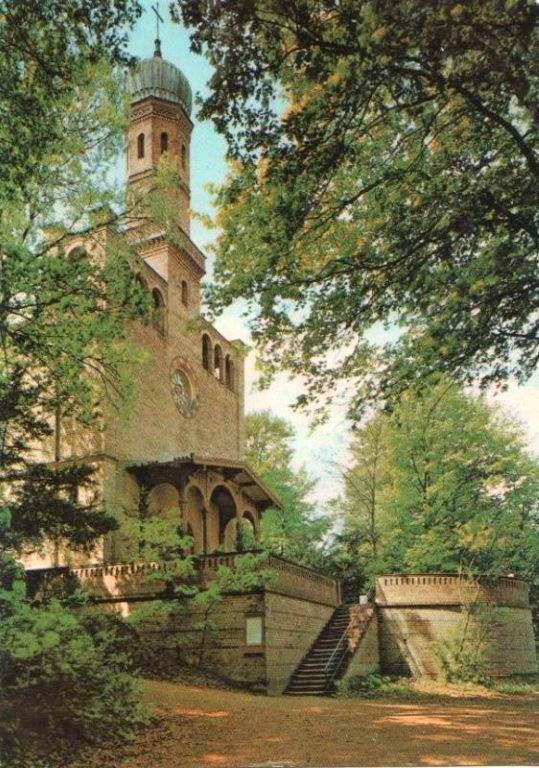

Bild 101, Nikolskoe-Peter-und-Paul

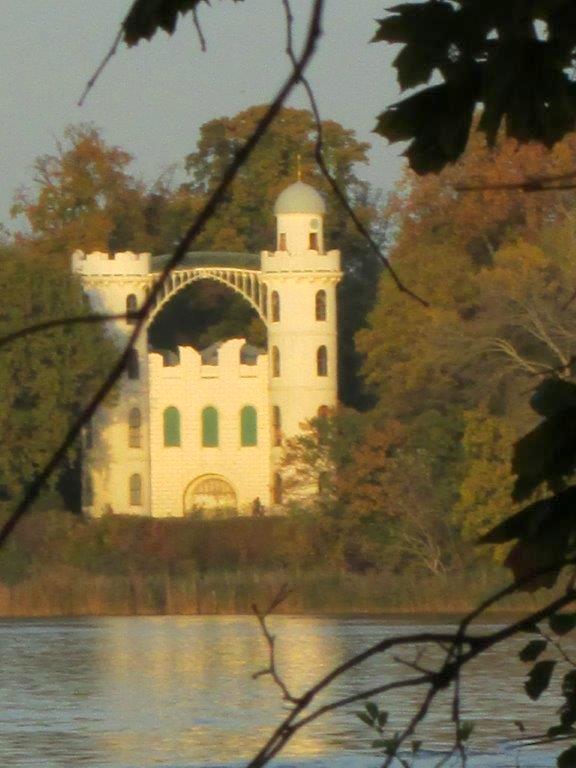

Bild 102, Pfaueninsel Schloss

Bild 115, Glienicker Brücke

weitere Bilder im

Picasa Fotoalbum

Druckversion

|

Klassentreffen der Ex-13d und ihres Klassenlehrers

in Berlin im Jahre 2017

(Bericht: Monika & Ingo)

He, am schönsten war's,

wenn man nicht wußte,

wohin man führe;

an welcher Station man ausstiege;

wie's dort aussähe;

was einen dort erwarte.

Es war eine herrliche Zeit.

Es war eine mächtige Zeit.

Es war die schönste Zeit.

(Peter Handke, Untertagblues)

An welcher Station würde Ex-13d im Juni 2017 aussteigen, um herrliche vier Tage

in Berlin zu verleben? Auf jeden Fall soll es eine Reise in die Vergangenheit

werden, in die Vergangenheit der Klasse 13d, die am Bremer Gymnasium an der

Parsevalstraße im Februar 1961 Abitur gemacht und einige Monate zuvor im August

das zwar geteilte, aber noch nicht durch eine Mauer getrennte Berlin kennengelernt

hatte.

Aus Sicht der Planungsgruppe soll es aber auch eine Reise in Vergangenheit und

Gegenwart der Stadt Berlin werden. Einige Vorbemerkungen dazu:

Anders als die heutigen Berliner Andenkenläden mit ihrem Fotomaterial vermuten

lassen, beginnt die Stadtgeschichte und die ihrer Bewohner nicht mit dem Mauerbau

am 13. August 1961. So alt wie Bremen ist Berlin zwar nicht, doch immerhin wurde

es schon vor 780 Jahren erstmals historisch erwähnt, die beiden Kirchen im Zentrum

erinnern bis heute an die mittelalterliche Geschichte Berlins. Im Nucleus Berlins

findet sich sogar ein Roland und weist darauf hin, dass die Bürger im Mittelalter

kurzzeitig, allerdings vergeblich, versucht hatten, das Stadtschicksal im Verbund

mit der Hanse gegen die kurfürstlichen Stadtherren in eigene Hände zu nehmen.

Historisch relevant wurde Berlin jedoch erst unter den mehr oder weniger ungeliebten

Hohenzollern, die nach der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges aus dem völlig

ruinierten Flecken mit seiner arg dezimierten Bevölkerung eine echte Hauptstadt

machen wollten, um damit in Europa oder wenigstens in Deutschland mit anderen

Fürsten konkurrieren zu können. Dazu riefen die Hohenzollern im 17. und 18.

Jahrhundert Flüchtlinge aus ganz Europa in die Stadt, um ihre Wirtschaftskraft

zu steigern und das dumpfe Häuflein ihrer Bewohner auch kulturell anzuregen.

Es kamen Niederländer und Franzosen, Salzburger und Böhmen, nicht zu vergessen

zahlreiche Juden und viele andere. Schließlich musste man die Menschen nicht

mehr anwerben, sie kamen aus eigenem Antrieb. Die heutige Situation ähnelt in

vielem dieser frühneuzeitlichen Entwicklung. Es entstand eine völlig neue Stadt,

geprägt von Schlüter im Zeitalter des Barock, von Schinkel und seiner Schule

in der Zeit des Klassizismus. Im 19. Jahrhundert soll Berlin auf diese Weise

ein schönes und geschlossenes Stadtbild geboten haben. Die Zuwanderung aus aller

Herren Länder hielt an bis 1933, sorgte beständig für neue Anregungen in Kunst,

Wissenschaft und Technik, worauf heutige Berliner oftmals höchst persönlich stolz

sind. Äußerlich brach der Ort gewissermaßen aus allen Nähten, Gebäude wurden

abgerissen, beim Wiederaufbau jagte man dem neuesten Schrei nach, ein

geschlossenes, einheitliches Stadtbild, wie es zeitweilig im 19. Jahrhundert

bestand, gab es nicht mehr, wenn auch im Einzelnen durchaus Bemerkenswertes.

Die nationalsozialistische Innenpolitik beraubte Berlin zunächst eines großen

Teils ihrer intellektuellen und kulturellen Basis, die Kriegspolitik schließlich

zerstörte die Stadt wie viele andere deutsche und europäische Städte so gründlich,

dass die Bevölkerung nach 1945 etwa wie 1648 vor einem Neuanfang stand.

Baulücken als Folgen von Krieg und jahrzehntelanger Teilung finden sich bis heute

reichlich. Neben Gelungenem sieht der Besucher viele Bausünden in allen Teilen

der Stadt, vor allem sieht er aber Baustellen. Denn seit 1989 wird die Stadt

quasi zum dritten Mal neu errichtet. All dies soll dem Klassenlehrer, seiner

Ex-13d und deren Frauen gezeigt werden. Doch wie schafft man das in vier Tagen?

Tag 1, 8. Juni 2017

Die Station, an der Ex-13d zunächst anlandet, ist das Hotel Ambassador (Bild 1) im

westlichen Zentrum der Stadt, in Nachbarschaft zum Großen Tiergarten.

Der lag bis ins 19. Jahrhundert hinein außerhalb Berlins, das 1793 gerade erst

von seinem Baumeister Langhans ein repräsentatives, an der Akropolis orientiertes

Stadttor erhalten hatte. Der Tiergarten lag westlich vor diesem Tor, diente

ursprünglich dem Jagdvergnügen der Kurfürsten, worauf noch heute einige

Skulpturen verweisen. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wurde der

Tiergarten den Bürgern und ihrem Vergnügen geöffnet.

Warum sollte sich nicht auch Ex-13d dort verlustieren, sagte sich der

Berliner Planungsstab. So spazieren ihre Gäste nach anstrengender Anreise

und endlich befreit vom langen Sitzen in den Tiergarten

(Bild 2, Tiergartenplan). Mit Handke fragen sie sich, wie mag es dort

aussehen, was erwartet einen dort?

Sie kommen an den Landwehrkanal, an den Platz, wo die streitbare Rosa

Luxemburg im Januar 1919 von Freikorpsmördern in den Landwehrkanal geworfen

wurde, gehen über den nach ihr benannten Steg in den Park (Bilder 3 und 4)

und treffen in der Fasanenallee auf eine in Kupfer gegossene Jagdszene

(Bild 5), die 1945 die Beinahe-Auslöschung Berlins überdauert hat

(Bild 6 Fuchsjagd 1945), und gelangen zum Großen Stern mit der Siegessäule,

unter dem Hitlerregime zu Zwecken der Machtdemonstration vom Reichstag

hierher auf die Ost-West-Achse der Stadt verpflanzt und - geschichtswidrig,

doch diktatorengerecht - um eine Trommel erhöht. Vom Großen Stern in

Richtung des alten Stadtzentrums schaut man auf einen anderen Diktatorenturm

(Bild 7 Blick von der Siegessäule bis zum Fernsehturm am Alex).

Bei Sonnenschein meint der Betrachter ein Kreuz zu erkennen; das erinnert

die Bürger dieser Stadt an das Kreuz, das sie mit manchen ihrer Herren hatten,

für Sarah Kirsch ein Potenzsymbol der SED-Diktatur:

Großer Stern

Die versunkenen verwachsenen

Feldherren in ihren Sträuchern

Recken gebieterisch Hand und Degen

Bevor der Turm mit der silbernen Kugel

Sich mächtig ins Bild schiebt

Von Zeit zu Zeit seh ich ihn gern

Doch als er sein strenges Licht

Mir jeden Abend über den Tisch goß

Die zivilen Herren und Steckbriefträger

Vor meiner Tür und im Fahrstuhl standen

Hätte ich dieses Potenzminarett

Gern in den Himmel gesprengt.

("Feldherren in ihren Sträuchern", gemeint sind die Statuen der Sieger

von 1870/71 Moltke, Bismarck und Roon Bilder 8 a, b, c).

Als wir uns alle am späten Nachmittag im Teehaus des Englischen Gartens

(Bild 9) bei kühlem Getränk treffen, gibt uns Sarah Kirsch mit ihrem Gedicht

- entstanden nach ihrem Umzug von Ost- nach West-Berlin anlässlich Biermanns

Zwangsausbürgerung aus der DDR - das Stichwort für unsere viertägige Begegnung,

die zwischen Gestern und Heute, zwischen Ost und West, zwischen Wehmut und

Zukunftshoffnung hin- und herpendeln sollte. Karl-Heinz Baum steuert mit zwei

Taschenbüchern dazu bei, dass das Thema, das die Bürger Berlins seit mehr als

einem halben Jahrhundert nicht loslässt, auch uns nachhaltig weiter beschäftigt:

(1) Hans-Hermann Hertle: "Die Berliner Mauer", eine sachliche Beschreibung

der Teilung Berlins und seiner Wiedervereinigung mit prägnantem Bildmaterial

und Zitaten,

(2) die emotional bewegende Biographie einer deutschen Familie des 20.

Jahrhunderts von Sigrid Paul: "Mauer durchs Herz".

Diese Biographie,

die vorwiegend, aber nicht nur, ein erschütterndes DDR-Schicksal beschreibt,

sei allen Teilnehmern unserer Klassenfahrt dringend ans Herz gelegt, denn

an unserem gemeinsamen ersten Abend ist vielleicht kaum jemandem aufgefallen,

was ihm hier kommentarlos in die Hand gedrückt wurde).

Zunächst kann sich an jenem 8. Juni Ex-13d und ihr ewig junger alter

Klassenlehrer im Teehaus des Englischen Gartens nicht vom Blick auf das

herrliche Grün lösen. Es ist der Teil des Tiergartens, der nach den

Verwüstungen von Kriegs-und Nachkriegszeit mit einer Spende der britischen

Königin seit 1953 wieder aufgebaut wurde. An anderer Stelle des Parks erinnert

übrigens ein "Bremer Weg" an eine ähnliche Leistung, die die Stadt Bremen

den Berlinern erbracht hat (s. Nr. 12 des Tiergartenplans, den alle Teilnehmer

in Händen haben). Kaum einer der Ex-13d kann glauben, dass in so kurzer Zeit

aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit ihren seltsamen Denkmälern

(Bild 11a "Friedrich kaputt" und 11b "pflügender Bauer vor der Siegessäule")

wieder ein echter Erholungspark werden konnte. Außerdem gibt es viel zu

erzählen: Geschichten von damals ("Weißt du noch?") und solche, die sich

zwischen gestern und heute ereignet haben. Wer fehlt eigentlich in diesem

Kreise? Und wer hat gerade Geburtstag? Astrid Prescher lebe hoch! Ingo,

dieser vergessliche Organisator! So fehlt der fällige Rosenstrauß.

Auf einer Klassenfahrt gibt es eben Pannen. Astrid möge verzeihen!

Doch Jörg Koltermann springt ein, gleicht das Defizit aus und erfreut

alle mit "Spiegelungen|Reflexionen", einem Katalog seiner neuesten Werke,

deren Geheimnis Jörg und Kirsten enthüllen (Bild 12 Astrid zwischen Dieter

und Jörg; Kirsten erklärt Monika Jörgs Spiegelungen). Um an dieser Stelle

Jörgs "Spiegelfechtereien" zu demonstrieren, seien zwei seiner Fotos vom

folgenden Tag eingefügt: Ex-13d wartet vor dem Jakob-Kaiser-Haus. In der

Glasfront des Hauses spiegelt sich ein Reichstagsturm mit Europaflagge,

irgendwie verschränkt mit den Häusern und Bäumen der gegenüberliegenden

Straßenseite, als spiele das bürgerliche Berlin mit seinen hehren

Demokratiesymbolen (Bild 13 und 14).

An diesem ersten Tag des Treffens hat der Tiergarten offenbar einen guten

Eindruck hinterlassen, so dass viele in tiefer Dämmerung den Park noch

einmal zu Fuß durchqueren wollen, statt per Bus ins Hotel zurückzukehren.

Man sucht im Dunkeln die Recken am Großen Stern und plaudert später auf

der Terrasse des Ambassador, solange es die Lärmschutzvorschriften zulassen.

Der Hinweis auf diese Bestimmungen weckt Erinnerungen an einen Kellner,

der im August 1960 laut singende Bremer Schüler in einem Gartenlokal am Roseneck

ermahnt hatte: "Bitte seien Sie ruhiger, hier sind rundum Villen."

Worauf Jörg sich lässig erhob: "Och, wir haben auch unseren Willen!"

Tag 2, 9. Juni 2017

Die Ex-13d trifft sich, wie verabredet, pünktlich um 10.00 Uhr vor dem

Reichstagsgebäude. Der Platz sah 1948 ein wenig anders aus, als Ernst Reuter

seine berühmte Rede hielt: "Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!"

Das einzige Bauwerk im baumlosen Tiergarten war das von den Sowjets

unmittelbar nach Kriegsende errichtete Ehrenmal für ihre im Kampf um

Berlin umgekommenen Soldaten. Im Hintergrund des Fotos sieht man die

Silhouette der West-Stadt jenseits des Tiergartens (Bild 15; Berliner

Bürger 1948 vor dem Reichstag, s. im Vergleich dazu ein Foto, das Jens

heute in etwa gleicher Richtung aufgenommen hat Bild 22). Am 9. Juni 2017

also steigt Ex-13d dem Reichstag auf das Dach und in seine Glaskuppel und

schaut von dort aus "auf diese Stadt": Pater allein und mit seinen Schülern

(Bild 16 und 17), weitere Gruppenfotos der "Klasse" z. T. in lebhaftem Gespräch

(Bilder 18 bis 21); ein Rundblick über die Stadt (Bilder 22 bis 27: 22 Blick

zum Kanzleramt; 23 von Jens aus dem Reichstagstreppenhaus Richtung Haus der

Kulturen der Welt und Siegessäule fotografiert; 24 Blick Richtung

Gedächtniskirche und Zoo, in der Mitte erkennt man den sowjetischen Soldaten

auf dem Ehrenmal; 25 Blick zum Potsdamer Platz mit Sony-Zentrum, die Wendelbahn

der Reichstagsbesucher spiegelt sich über den Bäumen des Tiergartens; unten

auf der Plattform sieht man Jimmy, Hilde und Monika; 26 Rotes Rathaus,

Berliner Dom, dazwischen der Fernsehturm am Alex, Bf. Friedrichstraße;

27 Hauptbahnhof). Die Kuppel fasziniert; man lässt sich auf den Wendelweg

in die Kuppelspitze ein; Menschen spiegeln sich im Lichttrichter

(Bilder 28 bis 30). Leicht gerät man in Schieflage, so sieht es Pater

(Bild 31). Wie die Kuppel mit ihrem Lichttrichter auf die Abgeordneten wirkt,

hat Pater später vom Plenarsaal aus fotografiert: (Bild 32) Die Staatsbürger

auf einer Umlaufbahn im Weltall? Sience-Fiction? Erklärt sich vielleicht

angesichts dieses Verwirrspiels manch verunglückte Gesetzgebung?

Ein ausführlicher Rundgang durch den Wallot-Bau bis in den Keller folgte dem

Kuppelwunder. Wir sehen die Graffiti der Eroberer an den Wänden der Flure,

die Erinnerungstäfelchen an ehemalige Reichstags- bzw. Bundestagsabgeordnete

im Keller, das Band aller relevanten Abgeordnetenreden im Eingangsbereich

gegenüber dem Paul-Löbe-Haus, wir erfahren, wie man das Reichstagsgebäude

blinden Besuchern plausibel zeigen, quasi ertastbar machen kann, werden in

den allen Religionen anpassbaren Andachtsraum geführt, lauschen an der Tür

zum Arbeitsraum der Kanzlerin - sie ist am sitzungsfreien Tag offenbar nicht

anwesend - und nehmen schließlich auf einer der Besuchertribünen des

neugestalteten und modernen Anforderungen genügenden Plenarsaales Platz.

Das Bemühen Neues im Alten, oft in Gänze restauriertem Gewand zu verstecken

kann man z.Zt. an vielen Stellen Berlins beobachten, scheint geradezu zu

einem Markenzeichen zu werden. So wird das Berliner Schloss, von den

Kommunisten 1951 mutwillig gesprengt, an drei Seiten wieder in seinen alten

Zustand versetzt, die Innenarchitektur soll aber zum neuen Zweck des Gebäudes,

dem künftigen Humboldt-Forum passen. Das ist nicht nur in Berlin, sondern

auch unter den Ex-13dlern Anlass zur kontroversen Diskussion.

Nun geht es eilig zum Jakob-Kaiser-Haus, denn schließlich erwartet uns dort

die Berliner Abgeordnete Mechthild Rawert zum politischen Gespräch. Auch

dieses Haus wieder eine merkwürdige, bei Berliner Regierungsbauten gern

genutzte Gebäudekonstruktion: In einem modernen Innenhof ist man urplötzlich

von alten, auf neu getrimmten Wänden umgeben. Man verliert ein wenig die

zeitliche Orientierung: Befindet man sich im wilhelminischen oder im

gegenwärtigen Berlin? Der Gebäudegrundriss lässt sich auf die Schnelle vom

flüchtigen Besucher nicht erschließen. Man braucht einen Guide, um hinauf

ins Abgeordneten-Gesprächszimmer und später wieder hinauszufinden, ganz

abgesehen von den Sicherheitskontrollen, hypergenau; die Kontrolleure merken

aber nicht, dass Ingo seine Frau auf dem Wochen zuvor eingereichten

Anmeldebogen um 30 Jahre verjüngt hat. Das Gespräch mit Mechthild Rawert

(Bild 33 im Sitzungssaal von Frau Rawert) führt nicht nur ein in die

Arbeitsanforderungen an Abgeordnete; Frau Rawert zeigt zugleich die

Problematik unserer Alterspyramide in ihrem Spezialbereich, dem

Gesundheitswesen, auf. Das passt ja hervorragend, denn im Gesundheitswesen

kennen sich Frauke und Manfred bestens aus, um sachkundig zu argumentieren,

und mehrere von uns machen sich schon lange generell Gedanken über eine

Anpassung des Renteneintrittsalter angesichts längerer Lebenserwartung

einerseits, fehlenden Nachwuchses und eines fehlenden, zielgerechten

Einwanderungsgesetzes andererseits. Und natürlich gibt es noch die spannende

Frage, ob die deutsche Sozialdemokratie aus dem erstaunlichen Sieg eines

Newcomers bei den französischen Präsidentenwahlen politisches Kapital

schlagen oder sich eine eigene Mobilisierungsvariante abgucken kann. Auf

Bäumchens Frage reagiert die Sozialdemokratin Rawert zu seinem Missfallen

nur allzu flüchtig. Zum Schluss werden wir alle noch mit einem Grundgesetz

beschenkt und zu einem Fototermin gebeten (Bilder 34 - 38) in den Raum mit

dem prächtigsten Ausblick auf den Reichstag, auf den Platz zwischen

Reichstagsgebäude und Haus der Parlamentarischen Gesellschaft (früher

Palais des Reichstagspräsidenten, von wo aus möglicherweise Göring über

einen unterirdischen Verbindungsgang in der Nacht zum 28. Februar 1933

für den Brandbeschleuniger im Reichstag gesorgt hat; die Verbindung ist

optisch im Pflaster des Platzes markiert (Bild 39). Im Hintergrund sieht

man die Spree und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Am Spreeufer finden

sich Kreuze, die an diejenigen erinnern, die dort während der Teilung der

Stadt bei ihrer Flucht durch die Spree ums Leben gekommen sind (Bild 40),

denn das Nordufer gehörte zu Ost-Berlin, die Südseite war westliches

Territorium wie das gesamte Reichstagsgebäude; dessen Ost-Ausgang war

durch die Mauer versperrt (s. dazu die Abbildung auf S. 13 in Herles

Büchlein "Die Berliner Mauer"). So kompliziert war das Leben in Berlin

bis 1989, doch die dort lebten, hatten sich an manche Schrägheit gewöhnt.

Schüler lernten z.B., dass Ost-Staaken (ein Teil des West-Berliner

Bezirks Spandau) im Westen und West-Staaken (zu Brandenburg gehörig)

im Osten lag - das kam ihnen ganz normal vor!

Dieser "Vormittag" mit seinem Blick in die Berliner und deutsche Geschichte

hatte fast eine Stunde länger gedauert als eingeplant. Entsprechend erschöpft

und durstig gehen wir gegen 14.00 Uhr in den Berlin-Pavillon (Bild 41) am

Rande des Tiergartens neben dem Reichstag (Bild 42). Sollte man angesichts

der fortgeschrittenen Zeit das vorgesehene Nachmittagsprogramm besser

streichen? Doch Pater und seine Schüler erweisen sich erstaunlich stabil

und erholen sich schnell unter dem grünen Dach des Tiergartens. Fast alle

sind gespannt auf das Kontrastprogramm zum Heroen geprägten

Tiergartenspaziergang des Vortags und wollen nun den Denkmälern der

jüngsten Zeit einen Besuch abstatten. Gleich neben dem Berlin-Pavillon

führt ein Weg zum Brandenburger Tor. Noch bevor wir dort ankommen, lockt

eine stille, verschwiegene Tür; wir öffnen sie und stehen unvermutet vor

einer kreisrunden, tief in die Erde eingelassenen, ruhig und unaufgeregt

wirkenden Wasserfläche; tritt man dicht heran, sieht man sich selbst quasi

auf dem Kopf stehend. Ein beeindruckender Ort, den Dani Karavans vor fünf

Jahren zur Erinnerung an die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma

gestaltet hat (Bild 43; man lese dazu die Gedanken des Bildhauers im

Informationsblatt des Denkmals).

Der Weg führt uns weiter. Angesichts der fortgeschritten Tageszeit verharren

wir nur kurz vor Langhans' Brandenburger Tor, verschwenden kaum einen Gedanken

auf die schnellen Veränderungen, die hier erst 1791 aus einem kleinen

Akzisehaus (Bild 44) nach dreijähriger Bauzeit dieses an der Athener Akropolis

orientierte Achtung gebietende Stadttor gemacht haben (Bild 45). Schadow hatte

übrigens eine Eirene, eine Friedensgöttin, in die Stadt fahren lassen wollen.

Diese Definition der Torkrönung, so möchte man meinen, passte nach den

Schrecken so vieler Kriege und der wundersamen Läuterung vieler Menschen

Europas auch heute besser als die Bezeichnung "Siegesgöttin". Zur Nike machten

die berauschten Napoleon-Besieger die Dame in der Quadriga erst nach ihrer

Rückführung aus Paris nach Berlin. Ironischerweise war das Tor 1791 übrigens

ganz ohne Brimbamborium eingeweiht worden, Friedrich Wilhelm III. wollte dazu

nicht extra von Potsdam nach Berlin fahren. Was damals fehlte, wurde inzwischen

auf vielfältige Art und Weise nachgeholt. Manche Potentaten haben das Tor für

ihre Zwecke entdeckt und missbraucht oder auch 28 Jahre versperrt und seiner

Bestimmung entzogen. Gegenwärtig. verkommt es ein wenig zum Lust- und

Spielobjekt der Stadt und ihrer Besucher in Umkehrung des vorangegangenen

Debakels.

Ex-13d jedenfalls lässt das Kultobjekt links liegen und geht weiter zu Peter

Eisenmans Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Es ist riesig, liegt an

einem prominenten Platz neben dem Brandenburger Tor und der amerikanischen

Botschaft (Bild 46), auf dem Areal der ehemaligen Ministergärten, schräg vor

dem Platz, wo sich einst Hitlers pompöse Reichskanzlei befand (Bild 47 u. 48).

Die neuen Bauten des geschäftigen Potsdamer Platzes schauen herüber, nach

Westen bietet das Grün des Tiergartens der Seele Erholung gegen die Last der

Geschichte, die jeden Wissenden hier beschleicht. Bis 2005, 60 Jahre hat es

gedauert, ehe sich Deutschland zu diesem Denkmal aufraffen konnte; die

Schmähredner gegen die neue Gedenkkultur sind bereits unterwegs.

Zwei weitere Gedenkstätten schauen sich unsere Unermüdlichen noch an.

Dem Holocaust-Mahnmal fast gegenüber steht im Tiergarten leicht versteckt

das von Michael Elmgreen und Ingar Dragset gestaltete Denkmal zur Erinnerung

an die Verfolgung der Homosexuellen (Bild 49). Es geht hier um das

Sich-versteckt-halten-Müssen. Erst dicht an den Betonquader herangetreten,

erblickt man durch ein kleines Fenster die berührende Filmsequenz eines

gleichgeschlechtlichen Paares. Eine Vorstellung, die viele Europäer bis

heute nicht akzeptieren, weshalb die Gedenkstätte bereits in der kurzen Zeit

ihrer Existenz seit 2008 wiederholt attackiert wurde.

Das jüngste der neuen Tiergarten Gedenkstätten zur Erinnerung an die Mordlust

der Nationalsozialisten gegenüber unschuldigen Opfern steht direkt vor

Scharouns Philharmonie (Bild 50). Das Denkmal, von Ursula Wilms und Heinz

Hallmann 2014 errichtet, trägt den Namen T4, nach dem ehemaligen Haus

Tiergartenstraße 4, von dem aus die Ermordung Hunderttausender körperlich

und psychisch Behinderter geplant wurde. Lange hat man experimentiert, wie

man eines so grauenvollen, viele Familien bis heute traumatisierenden

Geschehens gedenken kann - an einer Stelle, wo Menschen Abend für Abend im

Kunstgenuss schwelgen. Ursula Wilms erinnert an die ermordeten Kranken mit

einer lichtdurchlässigen blauen Wand. Die Opfer erhöben sich gleichsam von

der dunklen Betonfläche ihrer Mörder gen Himmel. Ein schöner Gedanke, den

vermutlich nicht jeder Betrachter leicht versteht. Gut verständlich dagegen

sind die Texte, die visuell und akustisch informieren. Leider funktioniert

das System ausgerechnet bei unserem Besuch nur eingeschränkt.

Der Nachmittag ist schon fortgeschritten. Man könnte hier in den Bus steigen

und zum Ambassador zurückfahren. Wie verblüfft ist die Berichterstatterin,

dass Ex-13d lieber weiterlaufen möchte. So geht es vorbei an Stülers

Mathei-Kirche, einem einsamen Zeugnis bürgerlicher Vergangenheit. Sie wird

überwiegend museal genutzt, weil es in der bis 1945 zahlreichen Gemeinde

infolge der Kriegsschäden und der lang anhaltenden Grenznähe fast keine

Gemeindemitglieder mehr gibt; West-Berlin hatte die frühere Wohngegend

zum Kunststandort umgestaltet (große Philharmonie und Kammermusiksaal

rechts der Potsdamer Straße, neue Staatsbibliothek links, Mies van der

Rohes Neue Nationalgalerie auf der Rückseite der Kirche am Landwehrkanal,

nördlich der Kirche Gemäldegalerie und Kunstgewerbemuseum, Kupferstichkabinett

und Gemäldegalerie). Darauf genauer hinzuweisen ist für diesen Nachmittag zu

viel, zumal das Gesamtensemble infolge der Wiedervereinigung der Stadt

unvollendet und von Fliehkräften gekennzeichnet ist.

Wir stoßen auf die Stauffenbergstraße. Die dortige Gedenkstätte des

militärischen Widerstands im ehemaligen Bendlerblock passt noch in unsere

bisherige Sammlung. So werfen wir einen Blick in den Hof (Bild 51) und

erinnern uns, dass am 20. Juli 1944 Hitlers Krieg leider noch nicht zu Ende

war und die letzten Kriegsmonate noch einmal so viele Tote kosten sollten

wie die fünf Jahre zuvor. Pater berichtet, er sei noch im Herbst nach dem

missglückten Attentat als Sechzehnjähriger wie viele noch halbe Kinder in

diesen Krieg hineingezogen worden.

Wir eilen weiter, gehen am Landwehrkanal bis zum Lützowplatz, werfen schon

mal einen Blick auf das Hotel Berlin (Bild 52), in dem wir uns in wenigen

Stunden zum offiziellen Klassentreff-Abend wiedersehen wollen. Bis dahin

bleibt nicht mehr viel Zeit zum Ausruhen und Umziehen.

Bisher war es den ganzen Tag über recht heiß, doch nun ziehen Gewitterwolken

auf. Und als wir uns im Hotel Berlin erneut begegnen, können wir nicht, wie

erhofft, draußen sitzen (Bilder 53 u. 54). Das Hotel hat für uns notgedrungen

in einem Innenraum eine lange, etwas steif wirkende Tafel festlich gedeckt,

die wir zur Verblüffung des Personals erst einmal gründlich umräumen lassen,

damit sich möglichst jeder mit recht vielen gut unterhalten kann. Als wir

gerade meinen, uns gemütlich eingerichtet zu haben und Bäumchen aufsteht,

um am Ende dieses Tages eine offizielle, formgerechte Begrüßungsrede an unsere

auswärtigen Gäste zu halten, kommt - ebenfalls vom Wetter nach Innen vertrieben

- eine etwa gleich große Gruppe junger Leute herein. Sofort beherrscht sie

akustisch den kleinen Saal; niemand versteht auch nur ein Wort von Karl-Heinz.

Die Kellner werden wieder gerufen; sie mögen für uns einen anderen Platz

suchen. Der Umzug in einen etwas schlichteren Raum, in dem wir nun allein

sind, geht relativ schnell, doch irgendwie fordert die Anspannung des langen

Tages ihren Tribut. Zwar geben sich alle große Mühe, sich nichts anmerken zu

lassen, aber der nun folgende Abend entwickelt sich, wie man es bei jeder

beliebigen Klassenfahrt nach einem ereignisreichen Tag erleben kann. Bäumchen

ist aus dem Konzept gekommen, lässt uns, die wir uns eben erst gesetzt hatten,

sofort wieder aufstehen, um der verstorbenen Klassenkameraden zu gedenken.

Übergangslos fragt er dann die Anwesenden, wo und wann wir uns im nächsten

oder übernächsten Jahr wieder treffen wollen. Während die Kellner verzweifelt

versuchen Speisekarten zu verteilen und Bestellungen aufzunehmen, beginnt

unter Ex-13d ein ziemlich heilloses Hin und Her der Argumente über ein

künftiges Treffen, wo wir das gegenwärtige doch eigentlich erst feierlich

eröffnen wollten. Zwischen "Was möchten Sie trinken?" "Nein, kleine Portionen

haben wir leider nicht." "Wer hat hier Wein bestellt?" "Ach, Ihre Bestellung

habe ich noch gar nicht aufgenommen" diskutieren wird im ungeordnetem Wechsel

über künftige Termine und Örtlichkeiten. Man wolle nicht mehr so lange auf

ein neues Treffen warten, sähen wir doch alle, wie schnell wir an Kraft

verlören. Die Berichterstatterin hatte sich während des langen Tages über

die Unermüdlichkeit so vieler Ex-13dler gefreut. Doch es gab auch andere

Ansagen: Stehen sei anstrengender als Gehen, hatte Pater ihr bedeutet und

erklärt, wie er sich das Stehen erleichtere. Und jetzt reden mehrere über

schwindende Kräfte! Da kommt man als Teil der Gastgebergruppe ins Grübeln.

Die Gedanken weichen ab, sprechen wir doch schnell über andere Dinge. Wie kommt

eigentlich Dieter Prescher auf die U-Bahn-Technik, die Spurweite der Wagons zu

sprechen? Sind die Bahnen, was ihr Fahrgestell angeht, alle gleich gebaut?

"Natürlich", sagt der akkurate Techniker, "auf keinen Fall", die

jahrzehntelange Berliner U-Bahn-Fahrerin, die dabei an ihr Fahrgefühl in

der sehr verschiedenen Wagenkastenbreite und -höhe der Groß- und

Kleinprofilwagen denkt. Es gehen die Worte quer über den Tisch und werden

immer heftiger, wohl auch lauter. Alle lauschen verblüfft den energisch

vorgetragenen Argumenten. Die Streithähne merken nicht, dass einer von der

Technik, der andere vom Fahrkomfort spricht.

Mit anderen Worten: Viel Lärm um nichts! - Eine ganz normale Klassenfahrt

und ein Gaudi für die Zuhörer!

Zurück zum Thema und Bäumchens Rede! Wie kann Ex-13d das nächste Treffen

kommoder gestalten?

Die Gruppe einigt sich schließlich - in einem etwas chaotischen

Abstimmungsverfahren, in dem nur Pro-, keine Contra-Stimmen und keine

Enthaltungen erfragt werden: Es sollen die schwindenden Kräfte berücksichtigt

werden, indem man sich schon in etwa eineinhalb Jahren zu einer Flussschiffahrt

trifft. Da muss man nicht so viel laufen, kann sich fast unbemerkt in seine

Kabine zurückziehen, wenn einem danach zumute ist. Die Fahrt sollte aber

keinesfalls länger als drei Tage dauern. Jörg bekennt eine gewisse Phobie

gegenüber Schule, die sei für ihn immer ein Graus gewesen, allerdings nie

13d und nie Pater, die großen Ausnahmen im Schulalltag. Und dieser Ausnahmen

wegen solle man die Tradition des Ex-13d-Treffens fortsetzen. Allerdings

dürfe es nicht zu lange dauern - angesichts der knapper werdenden Lebenszeit.

Man müsse sich nämlich inzwischen auf das Wesentliche konzentrieren, das heißt

für Jörg, auf die Kunst. Diesen Gedanken können alle akzeptieren, denn auch

andere setzen individuelle Schwerpunkte. Vielleicht verzichtet beim nächsten

Treffen sogar Ulf Utech drei Tage auf Verbandspolitik wie Kolti auf

Kunstausstellungen. Manfred und Jimmy wollen ihren alten Klassenkameraden

recht bald Vorschläge unterbreiten, damit sich alle terminlich darauf

einstellen können. Und natürlich hoffen wir vor allem, dass die diesmal

Kranken oder aus familiären Gründen Verhinderten beim nächsten Mal gesund

sind und Zeit haben: Friedrich Pieper wird dringend gebraucht für eine

passende Rede auch unter widrigen Umständen, ebenso möchte man Hans-Walter

Sellheim, Werner Stieda und Gerd Renneberg persönlich die Hand geben,

auch Hans-Eugen Jäger, von dessen Verbleib wir bis heute nichts wissen.

Dass hier nur Männernamen genannt sind, möge niemanden stören; die zugehörigen

Frauen sind selbstverständlich einbezogen. Die anwesenden Ex-13dler

versprechen, auch auf die eigene Gesundheit zu achten. Das Hotel Berlin hat

mit spezieller Therapie bereits dazu beigetragen: Die Essensportionen sind

riesig; bestellt man sich beispielsweise Schnitzel, so liegen auf dem Teller

gleich zwei Riesen-Exemplare, damit wir alle groß und stark blieben! Unsere

beiden Mediziner haben sich zu der Wirksamkeit der Hotel-Methode bisher

nicht geäußert.

Übrigens rettet Pater zuletzt die Ehre der Mannschaft, indem er, ergänzend

zu Bäumchens Umfrage, eine zwar kurze, doch dem Anlass entsprechende Rede hält.

Ende gut, alles gut!

Tag 3, 10. Juni 2017

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,

Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.

Versuch' ich wohl, euch diesmal festzuhalten? ….

Goethes Verse gehen einem durch den Kopf, als wir uns trotz des inhaltsreichen

Vortages und der wenigen Ruhestunden unglaublich pünktlich an der Gedenkstätte

"Berliner Mauer" in der Bernauer Straße wiedersehen.

Wann wurde dieses Foto (Bild 55) aufgenommen? Schaut hier ein Kind etwa in den

80er Jahren durch ein Mauerloch in den fremden Osten? Nein, es ist Kolti, der

die Situation blitzschnell erfasst und uns diesen Schnappschuss schenkt.

Ein Foto also aus dem Jahre 2017. Wir befinden uns in der Bernauer Straße,

vor einem weiteren Geschichtsdenkmal dieser Denkmal-gesättigten Stadt.

Ein Rundgang durch bewahrte oder nachgebaute Objekte, symbolträchtige

Denkmäler, ergänzt durch persönliche Erlebnisberichte. An diesem Morgen

versuchen wir einen Teil unserer unglaublichen Geschichte lebendig und

erfahrbar zu machen.

In der fast eineinhalb Kilometer langen Bernauer Straße standen einst

überwiegend vierstöckigen wilhelminischen Mietshäuser; auf der südlichen

Straßenseite gehörten sie zum Ost-Berliner Bezirk Mitte, die gesamte

Straßenbreite und die Häuser der Nordseite zum West-Berliner Bezirk Wedding.

Die Bezirks- und damit die Sektorengrenze verlief also unmittelbar vor den

Türen der südlichen Häuserzeile. Die Bewohner arbeiteten unabhängig von der

Straßenseite, auf der sie wohnten, im sowjetischen oder im französischen

Sektor der Stadt. Ihre gemeinsame Kirche lag zufällig auf der Südseite,

also im Ostsektor, die Familiengräber waren ebenso verteilt auf Ost- oder

Westfriedhöfe. Das Leben hatte vor der Teilung der Stadt begonnen und die

Bürger waren gewillt, diesen Zustand zu bewahren. 1961 veränderten die

Maßnahmen der DDR-Regierung ihre Lebensbedingungen grundsätzlich.

Unmittelbar nach dem 13. August 1961 versuchten die Bewohner der südlichen

Bernauer Straße die Gunst ihrer unmittelbaren Grenzlage zur Flucht zu nutzen.

Sie sprangen aus den Fenstern oder seilten sich ab. Die Zerrissenheit der

Stadt und ihrer Menschen wurde für jedermann äußerlich sichtbar.

Mehrfach musste die West-Berliner Feuerwehr anrücken, um Sprungtücher

auszubreiten. Das konnte das Ulbricht-Regime nicht lange ohne Gesichtsverlust

dulden, zeigten doch auch die Berichte der westlichen Sender, dass die

DDR-Regierung mit ihren Maßnahmen vor allem die eigenen Bürger einsperrte,

von wegen "antifaschistischer Schutzwall"; geschützt werden sollte eindeutig

das SED-Regime und sein wirtschaftliches Potenzial, nicht die Bevölkerung.

Um diesem Eindruck abzuhelfen, wurden die Fenster an der Bernauer Straße

bereits nach fünf Tagen zugemauert, die Häuser im Herbst 1961 zwangsgeräumt.

(Weil wir an unserem Besuchstag mangels Zeit nicht die zahlreichen Video- und

Tondokumente des Besucherzentrums und der Open-Air-Ausstellung ansehen und

-hören konnten, empfiehlt sich zur eigenen Nachbereitung, im Internet über

Google "Bernauer Straße Berlin", dort Wikipedia aufzurufen und unter Weblinks

den 5. Link anzuklicken: "Video zur Flucht an der Bernauer Straße". Es handelt

sich um den originalen, vom rbb aufgezeichneten Fluchtbericht und -film einer

Berliner Familie vom 17.8.61. Einen guten Eindruck von der allmählichen

Entwicklung der Absperranlagen an der Bernauer Straße vermittelt der 4.

Weblink, eine Computer-Rekonstruktion). Die Häuserfronten mit den zugemauerten

Fenstern an der Bernauer Straße (des besseren Kontrollblicks wegen schließlich

bis zur ersten Etage heruntergebrochen) standen noch bis 1980 anstelle der

sonst üblichen Betonmauer. Die Anlage hinter der Hausfassade entsprach sehr

bald dem Standard der DDR-Grenzanlagen, nämlich ein nachts gut ausgeleuchtetes

Feld mit vielfältigen Hindernissen und Beobachtungstürmen, die eine Flucht

angesichts des Schießbefehls nahezu unmöglich machten. Zum Grenzgebiet an der

Bernauer Straße gehörten auch ein Friedhof der Sophiengemeinde und die Kirche

der Versöhnungsgemeinde. Beide wurden sowohl von Ost- als auch von

West-Berlinern genutzt. Diese Gemeinsamkeiten endeten zwangsläufig im

August 1961; Gräber wurden aufgelöst, Verstorbene umgebettet, die Kirche

durch eine Mauer für die Gemeinde unbenutzbar. Das Gebäude zu sprengen wagte

man erst 1985, als die Entchristlichung der DDR-Bevölkerung weit

fortgeschritten war und der Fall des Turmes nur mehr zu kurzem Erschrecken

führte (Bild 56 der Kirchturm stürzt, das Kreuz löst sich, wird gerettet,

liegt heute zur ständigen Mahnung neben der Kapelle). Bis 1985 bot die

Kirche immerhin den Grenzsoldaten Zuflucht; sie benahmen sich wie vor

Jahrtausenden die Pharaonen, die den ungeliebten Vorgänger schmähten,

indem sie diesem auf seinen Denkmälern die Gesichter zerstörten. Merkwürdig,

wie sich solche Rituale mehrere tausend Jahre später in ganz anderen

Kulturen wiederholen! In der 1999 neu errichteten "Kapelle der Versöhnung"

steht das alte gerettete Altarbild aus der zerstörten Versöhnungskirche mit

einem auf gleiche Weise demolierten Christuskopf am Abendmahlstisch.

Vom Pfarrer gerettet wurden auch die Glocken(Bild 57), die jetzt vor der

neuen Kapelle aufgehängt sind und dort täglich zum Gottesdienst rufen.

An diesem Vormittag, der der monströsen "Berliner Mauer" vorbehalten ist,

sollen unbedingt auch die Menschen zu Wort kommen, deren Leben von den

Ereignissen besonders betroffen war. Hartmut Richter (Bild 58) hat sich

freundlicherweise dazu bereit erklärt, uns viele der eben beschriebenen

Plätze zu zeigen und Fragen nach dem genauen Grenzverlauf, dem Standort von

Kirche, Häusern, Sperranlagen und Fluchttunneln zu beantworten. Er erklärt

auch den Sinn einzelner Teile des Mauerdenkmals: die steil aufragende

Metallwand mit ihrer hermetisch abgrenzenden Wirkung auf den heutigen

Besucher (Bild 59), die Erhaltung der Betonmauerreste und eines Grenzturms

(Bild 60). Er verweist auf die vielen Metallstäbe in üblicher Mauerhöhe

entlang der ehemaligen Grenze (Bild 61), die, tritt man ganz dicht an sie

heran, optisch eine zusammenhängende Wand ergeben, tritt man zurück, so

öffnen sie sich und zeigen dem Betrachter das hinter ihnen liegende Gelände:

Der Effekt symbolisiert zugleich die Undurchdringlichkeit der Mauer seit 1961

und ihr Auseinanderbrechen im November 1989. Die Gesamtanlage ist der

verzweifelte Versuch, unfassbare Geschichte lebendig erfahrbar zu machen.

Während des Rundgangs berichtet Hartmut Richter gleichzeitig von seinen

persönlichen Erlebnissen mit der Mauer:

Er wohnte mit seinen Eltern in Potsdam; 1961 allerdings war er während der

Sommerferien gerade bei Verwandten in Berlin-Wedding und erlebte daher den

13. August zufällig vom Westen her. Er berichtet, dass damals seine Familie

ebenso wie viele andere die DDR-Absperrmaßnahmen für eine kurzfristige

Angelegenheit hielt. Als er nach wenigen Tagen zu seinen Eltern zurückkehrte,

musste er jedoch bald seinen Irrtum einsehen; die politische Indoktrination

in Schule und Freizeit wurde zunehmend rigider. Sollte er sich anpassen?

Die Eltern rieten dazu. Als ihm aber das Hören westlicher Musik untersagt,

die "westlich dekadente Beatle-Frisur" verboten und die Haare von Mitarbeitern

der Staatssicherheit gewaltsam gekürzt wurden, wollte Hartmut Richter die

DDR nach dem Abitur verlassen. Man erzählte sich, wie viel leichter es sei,

über die Grenze der ?SSR nach West-Deutschland zu kommen als über die schwer

bewachte deutsch deutsche Demarkationslinie. Ein erster Fluchtversuch misslang

allerdings im Mai 1966 schon an der DDR-Grenze zur ?SSR, weil die

Grenzkontrolleure in Richters Gepäck Schulzeugnisse fanden, die man plausibel

nicht für eine Urlaubsreise nach Prag, wohl aber für einen Neustart in

Westdeutschland benötigte. Die Anklage wegen versuchter Republikflucht

brachte ihm nur eine Bewährungsstrafe ein, denn den Briefen, die er aus der

Untersuchungshaft an seine Eltern schrieb, meinte die mitlesende Behörde

eine "ideologische Reifung" entnehmen zu können. Wenige Monate später gelang

Hartmut Richter, einem gut trainierten Schwimmer, die Flucht durch den

Teltowkanal in einem vierstündigen Schwimm- oder besser Tauchmarathon.

In West-Berlin kam er zwar unterkühlt, aber sonst wohlbehalten an. Im Zuge

der Entspannungspolitik wurden alle bisherigen DDR-Flüchtlinge von Honecker

amnestiert, auch Richter, so dass er nunmehr erstmals wieder auf dem Landwege

auf den Transitwegen durch die DDR nach West-Berlin fahren konnte. Da fasste

er der Entschluss, anderen DDR-Bürgern, überwiegend Freunden und Verwandten,

im Kofferraum seines Autos die Flucht zu ermöglichen. Das ging in 33 Fällen

gut. Als Richter 1975 seiner Schwester bei der Flucht helfen wollte, wurde er

aber beobachtet, an der Grenze in Drewitz wegen Verdachts auf Missbrauch der

Transitwege kontrolliert, verhaftet und schließlich zu 15 Jahren Gefängnis

verurteilt. Die Haftbedingungen der Untersuchungshaft in Potsdam und

Hohenschönhausen betrachtet Hartmut Richter schon wegen der Isolation als

die schlimmste Zeit seines Lebens. Glücklicherweise wurde er aus dem

Strafvollzug in Bautzen nach insgesamt fünf Jahren DDR-Haft von der

Bundesregierung freigekauft.

Gern hätten wir Hartmut Richter noch weiter zugehört, auch etwas erfahren

über sein politisches Engagement nach seinem Freikauf in

Menschenrechtsorganisationen, im Haus am Checkpoint Charly, später bei

Informationen von Schülergruppen. Doch unsere Zeit ging zu Ende, und weil

ihn seine Frau zuhause erwartete, konnten wir ihn leider nicht gewinnen,

uns beim gemeinsamen Mittagessen weiter zu berichten.

Ex-13d zieht also allein zum wohlverdienten Mittagessen in ein anheimelndes,

ruhiges Gartenrestaurant an der Chausseestraße und lässt dort die Seele

baumeln (Bilder 62-66: Karl-Heinz, Pater und Jimmy scheinen noch immer in

Gedanken bei dem, was die Berliner Mauer den Bürgern angetan hat; Jutta,

Astrid und Dieter wirken leicht erschöpft, Ingo und Manfred können schon

wieder lachen; Hans und Hilde sind gelassen im Gespräch, Frauke, Kerstin

und Jörg denken an die Zukunft und wollen sich vor der Reise stärken.)

Bald geht es ans erste Abschiednehmen; Rosemarie hat es eilig, nach Waldheim

zu kommen, und die beiden Koltermanns sehen sich am Spätnachmittag schon

auf der Autobahn nach Bremen.

Doch zuvor wollen wir nach den Mauer-Erinnerungen des Vormittags noch ein

wenig die Lebensfreude der Stadt genießen und begeben uns nach kurzer

Erholungspause per Tram in die Stadtmitte. An der Humboldt-Uni vorbei gehen

wir ein paar Schritte zwischen Hochmodern (Haus der ungarischen Kultur) und

Klassizismus (Schinkels Singakademie, heute Gorki-Theater) auf eine der vielen

Berliner Baustellen zu: Es ist Chipperfields Galerie, ein neues Eingangs-

und Verbindungsgebäude der diversen Museum auf der Museumsinsel. Karl-Heinz

mag die Pfeilerhalle nicht und erklärt allen, bevor sie irgendetwas zu der

Bauidee sagen können, dass man ihn dort nie sehen werde, wenn es so bliebe.

Also schauen wir lieber nach links auf das Wohnhaus der Kanzlerin; die dürfte

nicht viel Zeit haben, sich über die Baustellen vor ihrem Fenster zu wundern.

Dann lenken wir unsere Schritte nach rechts. Dort befindet sich direkt neben

der Spree eines der wenigen Barockgebäude Berlins, Schlüters Zeughaus

(inzwischen Deutsches Historisches Museum). Doch Zeit zur genaueren Erklärung

fehlt, denn um 15.00 Uhr sollen wir an unserem Wassertaxi neben der

Schlossbrücke sein. Zuvor muss man sich noch durch einen Flohmarkt winden.

Alle da? Ja, doch wo ist Bäumchen? Zurück durch das Menschengewühl. Da ruft

jemand, Karl-Heinz habe sich verabschiedet, ihm sei die Lust (an uns? an der

Spree?) vergangen, weil das Wassertaxi erst um 15.15 Uhr abfahre; solange

könne er nicht warten. Bäumchen scheint eine 15-Minuten-Phobie zu entwickeln.

Schon am ersten Tag mochte er nicht 15 Minuten warten, bis Jimmy und Hilde

aus ihrem Zimmer zu Ingos Auto kommen konnten; die beiden mussten deswegen

mit einem Taxi zum Teehaus hinterherfahren.

Wie dem auch sei: Im Wassertaxi kann man, bequem sitzend, einen weiteren Teil

der Berliner Innenstadt kennenlernen oder bereits Bekanntes aus anderem

Blickwinkel sehen (Bild 67). Vor unserer Abfahrt werfen wir noch einen Blick

auf den Neubau des Berliner Schlosses. Wir sind unterschiedlicher Meinung,

ob man es in seinem alten Erscheinungsbild wiederaufbauen sollte. Darf man

die SED-Untat von 1951, die Sprengung des relativ intakten

Hohenzollernschlosses, kontern mit der Errichtung einer Replik? Durfte man zu

diesem Zweck wie zuvor die Kommunisten aus Zorn über ein ungeliebtes

politisches System nunmehr das Gebäude der DDR-Volkskammer abreißen, um den

alten Platzcharakter wiederherzustellen? Und wie wird uns wohl das geplante

Einheits-Denkmal gefallen? Kerstin und Jörg werden das städtebauliche Ergebnis

demnächst auf ihre Weise begutachten und dokumentieren. Ihr Berlin-Besuch ist

fest eingeplant!

Unser Wassertaxi legt ab, fährt zur Spitze der Museumsinsel, biegt von dort

um zum Nikolaiviertel. Das war im Krieg fast völlig zerstört; zur

750-Jahr-Feier Berlins veranlasste die Honecker-Regierung einen Wiederaufbau

in Plattenkonstruktion mit zahlreichen Versatzstücken von ursprünglich anderen

Standorten. So entstand eine Art Legostadt, in der nur wenige alte ansehnliche

Gebäude erhalten sind, vor allem die Nikolaikirche, deren Kirchturmspitzen zur

Spree herüberschauen (Bild 68). Andere sehenswerte Bürgerhäuser, Knoblauchhaus

und das Ephraim-Palais, kann man nur sehen, wenn man zu Fuß in das Viertel

geht. Der Drachentöter St. Georg, eine Bronzeskulptur von August Kiss

(Bild 69), stand natürlich nicht in der kleinen Berliner Altstadt, doch gibt

sie dem zusammengewürfelten Ensemble ein gewisses Flair. Wenige Schritte

daneben sieht man das Kurfürstenhaus, einen barockisierten Renaissancebau

(Bild 70). Das Wassertaxi bringt uns zurück zur Museumsinsel, links sehen wir

die Alte Nationalgalerie (Bild 71), wir fahren auf die Weidendammer Brücke zu

(Bild 72).Wie immer an dieser Stelle fällt der Berichterstatterin Wolf

Biermanns kurz vor der Ausbürgerung verfasste "Ballade vom preußischen

Ikarus" ein. Weil sie so gut zu unserem Vormittagsthema passt, soll sie hier

eingefügt werden:

1.

Da, wo die Friedrichstraße sacht

Den Schritt über das Wasser macht

Da hängt über der Spree

Die Weidendammerbrücke. Schön

Kannst du da Preußens Adler sehn

Wenn ich am Geländer steh

Dann steht da der preußische Ikarus

Mit grauen Flügeln aus Eisenguß

Dem tun seine Arme so weh

Er fliegt nicht weg - und stürzt nicht ab

Macht keinen Wind - und macht nicht schlapp

Am Geländer über der Spree

3.

Und wenn du wegwillst, musst du gehen

Ich hab schon viele abhaun sehen

Aus unserem halben Land

Ich halt mich fest hier; bis mich kalt

Dieser verhaßte Vogel krallt

und zerrt mich übern Rand

Dann bin ich der preußische Ikarus

Mit grauen Flügeln aus Eisenguß

Dann tun meine Arme so weh

Dann flieg ich hoch - dann stürz ich ab

Mach bisschen Wind - dann mach ich schlapp

Am Geländer über der Spree.

Das Wassertaxi bringt uns noch einmal in das Regierungsviertel. Wir sehen das

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, die Bibliothek der Abgeordneten (Bild 73); weiter

geht es am Kanzleramt vorbei (Bild 74) und wieder zurück. Zwischen dem

Paul-Löbe-Haus und dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus überspannt eine Doppelbrücke

die Spree, die untere für die Bürger, die obere für die Abgeordneten (Bild 75).

Noch einmal fahren wir auf die Spitze der Museumsinsel, das Bode-Museum, zu

(Bild 76). Die Fahrt ist zu Ende. An der Schlossbrücke mit Schadows

Antikenstatuen (Bild 77) verabschieden wir uns von Kerstin und Jörg, die es

nach Hause drängt. Die anderen machen sich auf den Weg, um rechtzeitig zu

ihren unterschiedlichen Abendveranstaltungen zu kommen. Hoppla, auch von

Jutta und Hans müssen sich etliche noch verabschieden, denn sie verlassen

Sonntag früh die Stadt und wohnen nicht mit den anderen im Ambassador.

Aber Pater, Hilde und Jimmy begleiten sie noch an diesem Abend nach Köpenick.

Dort gibt es im Rathaus unter den Augen des Hauptmanns von Köpenick ein tolles

Jazz-Konzert. Pater und Schaffraths berichten am nächsten Tag, dass sie mit

der ganzen Familie Gröschel dort einen äußerst vergnüglichen Abend bei Musik,

Speis und Trank hatten (Bilder 78 und 79). Frauke und Manfred, Ingo und Monika

besuchen ein "klassisches" Konzert im neuen, wegen seiner Akustik viel

gerühmten Pierre-Boulez-Boulez-Saal, wo András Schiff ein Lecture Konzert zu

Bachs Goldberg Variationen gibt. Den Schlussapplaus nutzt Manfred für ein Foto

(Bild 80). Die vier gehen später noch über den Gendarmenmarkt und lassen dort

den Tag ausklingen. Preschers und Kempers verzichten auf Kulturveranstaltungen

und verbringen den Abend im Kreis von Verwandten. Sie freuen sich, dafür Zeit

zu haben.

Tag 4, 11. Juni 2017

Das Klassentreffen von 2017 nähert sich dem Ende. Es soll ein geruhsamer Tag

ohne große körperliche Anstrengung werden und einen Bruchteil der

Klassengeschichte, nämlich die Abschlussfahrt der alten 13d, in Erinnerung

rufen. Gegen10.00 Uhr morgens sind alle bereit. Geplant war, zunächst in

Kolonne über Tauentzien und Kurfürstendamm in den Grunewald zu fahren zur

ehemaligen 13d-Herberge, dem Marquis-Posa-Heim. Dabei sollte auf einige

Sehenswürdigkeiten West-Berlins hingewiesen werden. Die Berlin-Kundigen würden

als Stadtführer fungieren und sich mit vorbereitetem "Reiseplan" auf die drei

Autos verteilen. Leider ging dieser Teil der Planung auf kuriose Weise doppelt

schief: Zunächst klappte die Verteilung der "Stadtführer" nicht; Ingo stieg

mit der Ansage in den von der Berichterstatterin gelenkten Wagen: "Fahr los,

die beiden anderen Autos sind schon weggefahren!" "Wie das, wo sind die, kann

ich sie einholen?" So fuhr man los; eilig, immer eiliger; doch keine Spur von

den beiden anderen Autos. Nun ja, man wird sich im Grunewald, in der

Lassenstraße treffen.

Trotz innerer Unruhe folgt die Berichterstatterin dem ursprünglichen Plan,

wenigstens die Insassen ihres Autos sollen wissen, wo sie lang fahren - und

die Leser mögen sich nunmehr mit Hilfe dieses Berichts nachträglich auf die

Route einstellen:

Die Strecke Wittenbergplatz - Halensee stellt gewissermaßen das West-Berliner

Pendant zur 750-Jahr-Feier-Ost mit dem Legoland-Nikolaiviertel dar: Die

Stadtskulpturen, ebenfalls 1987 errichtet, fordern zum Nachdenken über

Geschichte und Zukunft der Stadt auf - ohne billige Verniedlichung. Es beginnt

auf der Tauentzienstraße mit zwei riesigen Gliedern einer Kette, die gewaltsam

zerschnitten, doch nicht voneinander lassen möchten, die beiden Hälften

Berlins (Bild 81 Skulptur "Berlin" von Brigitte und Martin

Matschinsky-Denninghoff).

Durch die Skulptur hindurch schaut man auf die (Kaiser-Wilhelm-)

Gedächtniskirche. Der Berliner nennt sie kaum mit diesem vollen Namen und das

hat auch seinen Sinn. Die weitgehend zerstörte Kirche wurde nach dem Krieg

bis auf ihren Turm abgerissen. Den Turm wollten die Bürger als

Gedächtnisstütze behalten, um künftig Krieg und Zerstörung vorzubeugen.

Das darum angeordnete Ensemble der neuen Kirche von Egon Eiermann will nicht

einen irdischen Heros ehren (Kaiser Wilhelm als Begründer des deutschen

Nationalstaats), sondern den Besucher verzaubern mit der Schönheit

überirdischen Lichts (Bild 82, Pater, hat diesen Eindruck im Foto festgehalten;

auch im Europacenter nebenan hat sich Pater noch durch Lichteffekte

faszinieren lassen, Bild 83). Der Breitscheidplatz hat dieses Aussehen zwar

schon seit 1961, doch passt die Antikriegs-Deutung in das hier vorgestellte

Stadtskulpturen-Konzept.

Eineinhalb Kilometer weiter staunen wir über eine Konstruktion, die der

Künstler Joseph Erben "Pyramide" genannt hat (Bild 84). Bei genauer

Betrachtung kann man das nachvollziehen; diese Pyramide erscheint in Teilen

etwas schemenhaft, wie vieles in Berlin. Wer wird hier geehrt, wer liegt hier

begraben tief unter dem Pflaster? Ist es die Stadt und ihre Vergangenheit oder

ihre Zukunft? Drei Jahre vor der deutschen Einheit keine ganz abwegige Frage.

Am Ende der Straße eine dritte Skulptur (Bild 85) Sie ist dem

Lieblingsspielzeug der Bürger gewidmet, dem Auto, das die Stadt in seiner

Massierung zunehmend unbewohnbar zu machen droht. Wenn ich mich recht erinnere,

waren die Berliner 1987 mit diesem "Denkmal" überhaupt nicht einverstanden,

inzwischen gibt es viel Zustimmung zur Wolf Vostells Skulptur "Beton-Cadillacs".

Tatsächlich treffen sich die drei Autos der Ex-13dler wieder an der

Lassenstraße 32-36 mit einem ziemlich zornigen Dieter Prescher und einem

ähnlich wütenden Jimmy Schaffrath. Die waren nämlich nicht vorausgefahren,

sondern der rasenden Berichterstatterin verzweifelt hinterhergejagt, bis sie

sie verloren hatten. Glücklicherweise kannten alle die Adresse von

Marquis-Posa, so dass sich die Panne in Grenzen hielt. Vor dem ehemaligen

Heim wird reichlich fotografiert und in Erinnerung geschwelgt (Bilder 86 - 90).

Dann verabschieden sich mit Astrid und Dieter die nächsten beiden. Nur noch

zehn Teilnehmer fahren mit zwei PKWs weiter nach Wannsee.

Dieser Ortsteil des Berliner Bezirks Zehlendorf liegt eigentlich auf einer

großen Havelinsel. Fährt man über die Wannseebrücke, so erblickt man an der

Nordseite eine gewaltige Ausbuchtung der Havel, den Großen Wannsee, das

Sommervergnügungsareal der Berliner schlechthin, vor allem derjenigen, die

im Westen und Süden der Stadt wohnen. Auf der Südseite der Wannseebrücke gibt

es ein schmales, langgestrecktes Gewässer aus mehreren mit Kanälen verbundenen

Seen; diese vereinigen sich an der Glienicker Brücke wieder mit der Havel.

Wir muten uns einen kurzen Abstecher zu auf diese etwas abgelegene Seite,

an den Kleinen Wannsee. Nach nur wenigen Metern steigen wir aus und gehen

zum einsamen Grab Heinrichs v. Kleist (Bild 91), der sich an dieser Stelle

im November 1811 vierunddreißigjährig das Leben nahm. In dem deutschen Land,

das wegen seines Militarismus verschrien ist, darf man einem seiner

bedeutendsten Dichter die Ehre erweisen, der, aus einer Offiziersfamilie

stammend, diese Karriere für sich in kriegsstrotzender Zeit ablehnte:

"Die Offiziere hielt ich für … Exerziermeister, die Soldaten für … Sklaven,

und wenn das ganze Regiment seine Künste machte, schien es mir als ein

lebendiges Monument der Tyrannei," schrieb Kleist 1799 an seinen Freund Martini.

Nun schnell auf die Seite des Großen Wannsees. Dort ist seit einigen Jahren

Villa und Garten von Max Liebermann den Wassersportclubs entrissen und,

soweit möglich, in den alten Zustand versetzt worden (Liebermanns

Stadt-Wohnhaus stand unmittelbar neben dem Brandenburger Tor; die Familie

wurde von den Nazis enteignet, Martha Liebermann wählte den Freitod vor

ihrer Deportation). Jens hat uns einige wunderschöne Fotos von dieser

Wannseevilla gemacht (Bilder 92 - 94).

Das fast nebenan liegenden Haus der Wannsee-Konferenz möchten wir uns nach

so viel Schönheit nicht ansehen und fahren direkt weiter in eine Gegend,

die zwischen Traum und Wirklichkeit angesiedelt ist, ein Teil der

Berlin-Potsdamer-Kulturlandschaft. Es ist die Region, in die die Hohenzollern

flohen, wenn sie von den rauen Berlinern Abstand halten, sich mit Philosophie,

Musik, Architektur beschäftigen wollten. Da kam man schon auf "märchenhafte

Ideen". Den Bürgern steht das Gelände seit dem Sturz der Monarchie zur

Verfügung und viele lassen sich von den Träumen der früheren Herrscherfamilie

selbst einfangen. Die Berliner Gastgeber wollten ihrer Ex-13d zum Abschluss

des diesjährigen Treffens diese Traumerfahrung von Märchenhaftigkeit und

südlichem Flair mit auf die Reise geben, auf dass sie Berlin in guter

Erinnerung behalten.

Zur ausgedehnten Mittagspause fahren wir nach Nikolskoe. Als Ausflugsort hat

der Platz im Wald, etwa 50 Meter über der Havel gelegen, eine 200jährige

Tradition. Begründet von Friedrich Wilhelm III., der im Laufe der

Napoleonischen Feldzüge hatte lernen müssen, wie sehr das relativ kleine

Preußen zu seiner Sicherheit auf Russland angewiesen war. Heiratspolitik

hieß daher das Rettungskonzept und so verband er seine älteste Tochter mit

dem späteren Zaren Nikolaus I. Als guter Gastgeber ließ er zwei Jahre nach

der Eheschließung anlässlich eines Potsdam-Besuchs des Kronprinzenpaares an

diesem erhöhten Platz mit Blick auf das Potsdamer Havelufer eine russische

Kulisse in Gestalt eines Blockhauses errichten, damit sich die Gäste auf

ihren Ausflügen heimisch fühlen konnten. Als ebenso gute Gastgeber wollen

wir 2017 die Ex-13d an der Schönheit der Gegend teilhaben lassen (Bilder

95 - 100). Übrigens hat der König 20 Jahre später dem russischen Blockhaus

von seinen Architekten Stüler und Schadow noch die Kirche Peter und Paul

im russischen Stil hinzufügen lassen. Nach angemessener Ruhepause besuchen

wir auch diese Kirche, nur wenige Schritte vom Blockhaus entfernt (Bild 101).

Für die Berichterstatterin wurde es nun etwas schwierig, denn eigentlich

würde sie den letzten zehn Aufrechten der alten Klasse gern auch das

märchenhafteste der Potsdamer Schlösser zeigen, das Pfaueninsel-Schloss

(Bild 102). Das war der Gruppe, die per Auto und nicht zu Fuß nach Nikolskoe

gekommen war, in seiner aus der Zeit gefallenen Art noch nicht richtig

aufgefallen. Je nach Beweglichkeit steigt man zu Fuß zum Havelufer ab oder

nimmt das Auto zu Hilfe. Unten angekommen sehen sich die Fußgänger unvermutet

an der Haltestelle einer Fähre zur Pfaueninsel. Erstaunlicherweise möchten

nach kurzer Überlegung mit Ausnahme von Karl-Heinz alle auf die Insel. Jimmy

und Hilde haben mit ihrem Auto Parkplatzprobleme, doch Bäumchen will sich

ihrer annehmen, die anderen mögen sich schon auf die Fähre begeben. Ein

weiterer Fehler in der Planungskonzeption, der der Berichterstatterin

unendlich leid tut, denn es stellt sich später heraus, dass die beiden

Nachzügler zwar hinterhergefahren, die Gruppe aber nicht mehr gefunden haben.

Die Schuld trägt eindeutig die Berichterstatterin, die zunächst zu feige war,

zu einer weiteren Besichtigung einzuladen, und dann zu überwältigt von dem

Impetus der kleinen Schar, dem Schlösschen doch einen Besuch abzustatten.

Darüber vergaß sie, die Verbindung mit Hilde und Jimmy wiederherzustellen.

Wie dumm darf man sein, die Handynummern wurden vor dem Treffen ausgetauscht,

warum werden sie nicht genutzt?! Mea culpa, mea maxima culpa! Zum Unglück

der beiden Schaffraths sei es geklagt: Die Schlossbesucher bekennen nach dem

Rundgang, nie hätten sie sich so viel von dieser Besichtigungstour versprochen.

Das Schlösschen ist ein Unikat in Deutschlands Schlösserreigen: Es wurde als

Sommerschloss von Friedrich Wilhelm II. geplant, Nachfolger Friedrichs II.,

auch musizierend, doch nicht auf der Flöte, sondern auf dem Cello. Er hatte

bereits mit dem Marmorpalais in Potsdams Neuem Garten mit Friedrichs Rokokostil

von Sanssouci gebrochen und die ersten Schritte zum Klassizismus getan.

Auf der Pfaueninsel sagten sich Fuchs und Hase (oder besser Kaninchen)

Gute Nacht, weshalb das Eiland Kaninchenwerder hieß. Um der Gräfin Lichtenau

von Potsdam aus, wo man die unstandesgemäße Verbindung missbilligte, heimliche

Besuche abstatten zu können, ließ er ihr ein Traumschloss im Aussehen einer

mittelalterlichen Schlossruine errichten. Friedrich Wilhelm II. starb

allerdings schon kurze Zeit nach der Vollendung des verwunschenen Baus und

kam so nicht mehr zum angestrebten Vergnügen, ebenso wenig die von der

Thronfolgerfamilie nicht gelittene Gräfin. Als Sommersitz bewohnt wurde das

Schlösschen einige Jahre vom recht unmusischen, aber offenbar irgendwie

romantisch veranlagten Friedrich Wilhelm III., der mit Königin Luise und

ihren Kindern ein ausgesprochen bürgerliches Familienleben führte und damit

das Familienbild der Biedermeierzeit prägte. Dieses Schloss, ein reiner

Holzbau, was man beim ersten Augenschein nicht vermutet, steht völlig

unverändert wie es zuletzt von Luise bewohnt wurde (sie starb 1810, war auf

der Pfaueninsel letztmalig wohl 1806). Die Parkettfußböden, Möbel,

Polsterbezüge, Tapeten des nicht beheizbaren Gebäudes stammen alle aus

dieser Zeit; die natürlichen Klimaverhältnisse in diesem Haus, unterstützt

durch intensive Sonneneinwirkung abwendende Jalousien, sind Originale und

wirken wie neu. Nur die Stofftapeten haben ihre ursprüngliche Farbe nicht

bewahren können. Es gibt einen repräsentativen, für gesellschaftliche

Veranstaltungen vorgesehenen Raum in der ersten Etage des Schlosses, der

dem eigentlichen Zweck offensichtlich nie zugeführt wurde, die Kerzen des

kostbaren Kronleuchters sind nie angezündet worden, so dass man im Zimmer

keine hässlichen Nutzungsspuren erkennen kann. Wir besichtigen im Grunde

ein Haus im Neuzustand, als lebten wir nicht 2017, sondern um 1800.

Natürlich darf nichts berührt werden. Bevor Jens dieses Gebot verinnerlicht

hat, liegt schon sein Rucksack auf einem der alten Stühle, ein Sakrileg,

weshalb er sich später nur einmal traut, mit dem Fotoapparat das marmorne

Treppenhaus abzulichten (Bild 103). War das offiziell erlaubt oder auch

eine Zuwiderhandlung?

Aus den heiligen Hallen in die schöne Natur der Insel entlassen, knipsen

Manfred und Jens um die Wette im von Lenné angelegten Rosengarten und

natürlich auch die stolzen Namensgeber der Insel (Bilder 104-107).

Es gäbe noch viel zu sehen auf dieser Insel, die nicht einmal im Weltkrieg

Schaden genommen hat. Wollte man sie gründlich erkunden, brauchte man

einen ganzen Tag. Der steht uns nicht mehr zur Verfügung und das schlechte

Gewissen gegenüber den Zurückgebliebenen, Bäumchen, Hilde und Jimmy,

treibt uns an den Fährplatz zurück. Was findet sich da, der Hinweis auf

einen Fregattenhafen? Dieses Kuriosum muss fotografiert werden, ebenso

wie der reale Wassersport der Berliner von heute vor der Pfaueninsel

(Bilder 108-109 a und b).

Auf das Festland zurückgekehrt steigen wir in unsere Autos und fahren zu

einem anderen Schloss im Glienicker Park, gleich neben der Glienicker

Brücke. Der Schlossherr, Prinz Carl, eines der Kinder Luises und Friedrich

Wilhelms III., erfüllte sich als erster in Klein-Glienicke einen Traum von

Italien. Die Hauptausführenden waren für die Gebäude Schinkel, für die

Gartenanlage Lenné (beide gestalteten wenig später mit Schloss Charlottenhof

und den römischen Bädern im Park von Sanssouci ein ähnlich von der Antike

geprägtes Ensemble). Wir können nicht noch ein Schloss auf uns wirken lassen,

die Aufnahmekapazität pro Tag ist schließlich begrenzt. Wohl aber lassen

wir die Parkanlage, die Lenné an der Vorlage von Plinius' Tusculum orientiert

hat, auf uns wirken, bevor wir zum Abendessen in Schinkels Remise wechseln.

Zunächst tauchen wir ein in dieses Wunder von Architektur und Gartenbaukunst

und lassen uns, auf der Exedra sitzend die Löwenfontäne vor Augen, auf das

Träumen ein (Bild110, 111). Bäumchen hat sich von uns abgesondert und sucht

die Spritzer der Wasser speienden Löwen, wenn er schon nicht gleich zu der

ihn hier einzig interessierenden Glienicker Brücke gehen darf. Die Linde,

die den Brunnen überragt, soll über tausend Jahre alt sein. Kann man das

wirklich glauben? Nachdem wir uns satt gesehen haben, brechen wir auf, gehen

über Lennés Pleasure Ground zur Großen Neugierde (Bild 112 a). Sie trägt das

sichtbare Zeichen Schinkelscher Antikenrezeption auf ihrem Dach (Bild112 b).

Dort schauen wir hinüber zum Schloss Babelsberg, das sich der ältere Bruder

Carls, der spätere Kaiser Wilhelm I., im viktorianischen Stil hatte errichten

lassen (Bilder 113a und b und 114a und b).

Vor uns liegt die Glienicker Brücke( Bild 115), die Landverbindung zwischen

Potsdam und Berlin, von den Hohenzollern zur schnellen Verknüpfung ihrer

Potsdamer Residenz mit der Hauptstadt errichtet, besteht in ihrer jetzigen

Eisenkonstruktion erst seit 1907. Von "Normalbürgern" durfte sie zwischen

1961 und 1989 nicht betreten werden. Sie blieb den Alliierten und dem

Agentenaustausch vorbehalten.

Gehen wir einige Schritte im Glienicker Park weiter zum Casino (Name gemäß

dem von Schinkel vorgefundenen Gebäude, das von ihm aber als Aussichtsplatz

nach Westen gestaltet, symbolträchtig auf das Lebensende hin orientiert

wurde, s. dazu die Äskulapskulptur auf der Rückseite des zentralen Gebäudes

vor einer Scheintür), lassen uns einfangen von der Doppeldeutigkeit dieser

Anlage. Hier wollen wir, Schinkels Intention folgend, noch einen Blick über

die Havel werfen (Bilder 116 - 119), bevor wir uns in die Remise des

Glienicker Schlosses (Bilder 120 - 122) zu einem letzten gemeinsamen

Abendessen während dieses Klassentreffens begeben und schließlich mit einem

Abschiedsblick auf die Glienicker Brücke (Bild 123) zum Ambassador

zurückfahren.

Nachwort

Bäumchens Schlusskommentar zum Klassentreffen auf der Rückfahrt in unser

gemeinsames Hinterwaldien, die Reinickendorfer Ortsteile Heiligensee und

Konradshöhe: "Zu viel West-, zu wenig Ost-Berlin!" Richtig oder nicht? Die

Antwort bleibe den Berlinreisenden der Ex-13d überlassen und alle mögen

das auf dieser Fahrt Vermisste bald nachholen, am besten, sobald die

Innenstadt einige ihrer Baustellen abgeräumt hat und das Einheitsdenkmal

fertig ist.

War es eine Nostalgie-Reise? Wohl kaum:

Marquis-Posa-Heim? - zurückverwandelt in eine private Luxusvilla.

Binnenstadtgrenze? - nicht mehr erkennbar bis auf museale Reste - zum Glück!

Besuchsobjekte des Jahres 1960:

- Funkturm? - noch immer vorhanden, aber durch einen zentralen

Fernsehturm getoppt.

- Schultheiss Brauerei in Spandau? - abgerissen, somit nicht mehr vorzeigbar.

- Deutschlandhaus? - im Umbau für die Stiftung Flucht, Vertreibung und

Versöhnung.

- Geblieben ist das Turbinenwerk in der Huttenstraße, stand aber nicht auf

dem Plan.

- Gorki-Theater? - Beim Vorbeigehen rechts liegen gelassen.

Das ist übrigens der kurze Fahrtenbericht der Klassenfahrt von 1960, den 13d

aus unerfindlichen Gründen damals nicht schreiben musste. In ausgleichender

Gerechtigkeit wurde das Protokoll dieser Erinnerungsfahrt deutlich länger.

Es wurde angefertigt für diejenigen, die gar nicht teilnehmen konnten oder

aus Termingründen bzw. wegen dummer Zufälle gehindert waren, alle Teile

dieser Fahrt mitzumachen.

Zu den Fotos:

Besonders Jens und Julie waren ungeheuer fleißig und haben mit ihrer Ausbeute

viel zur bildlichen Erhellung der kruden Worte der Berichterstatterin

beigetragen. Zu danken ist natürlich Kolti für einige sehr bemerkenswerte

"Schnappschüsse". Danke auch für Paters ganz besondere Sicht auf den

Reichstag und in die Gedächtniskirche. Auch Manfreds Fotos bieten manches

Highlight. Im Übrigen mussten wir zurückgreifen auf Fotos aus dem Internet

oder aus eigener Sammlung; manches Bild haben wir nachträglich ergänzt.

Da fehlen dann natürlich die Teilnehmer dieses Treffens.

Ein Wort zur Polit-Terminologie:

Die ehemalige West-Berlinerin verwendet im gesamten Text die Schreibweise:

West-Berlin bzw. Ost-Berlin; in DDR-Deutsch hieße der Westteil, die

Frontstadt (DDR-Jargon): "selbständige politische Einheit Westberlin" und

der Ostteil: "Berlin, Hauptstadt der DDR". Wollte man mit einem Tagesvisum

als West-Berliner in den Ostteil der eigenen Stadt fahren, so musste man

beim Ausfüllen der "Einreiseformulare" sehr genau auf die rechte Terminologie

achten, denn mit westlicher Begrifflichkeit keine Einreise in die Hauptstadt

der DDR!

|